Population et peuplement – Régime français – Capsule 3 - Le territoire français en Amérique du Nord

Le territoire de la Nouvelle-France qui sera occupé en

premier, c’est celui des premiers établissements de Québec, Trois-Rivières et

Montréal. Cependant, dans le monde

rural, on utilisera un système pour augmenter la population et surtout organiser

le territoire : le régime seigneurial.

On peut voir encore aujourd’hui les traces de ce système dans

le paysage rural québécois Ce système,

qui vient de France, est aussi un mode d’organisation sociale qui va perdurer,

même après le Régime français La

manière de fonctionner est assez simple.

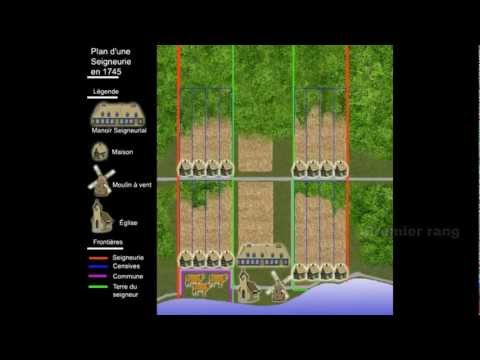

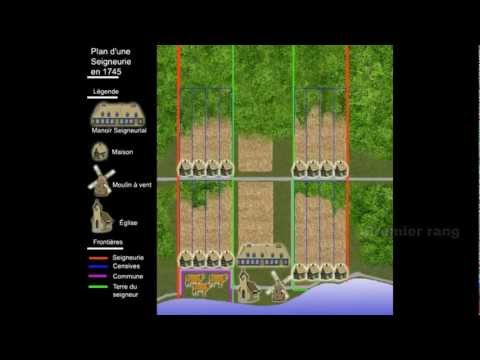

Ainsi, l’État va remettre à des seigneurs de grands domaines, à la

condition qu’ils les subdivisent en terres plus petites, les censives, et qu’ils les remettent gratuitement à des colons

qui en font la demande. Généralement, les

censives sont des rectangles étroits orientés perpendiculairement au fleuve

St-Laurent ou à un autre cours d’eau, comme la rivière Chaudière ou la rivière

Richelieu. Les terres les plus convoitées

sont évidemment celles qui sont en bordure de l’eau, ce sont les premières à

être occupées pour des raisons pratiques.

En échange d’une terre gratuite, le censitaire doit s’engager à la

mettre en valeur et à accomplir différentes corvées et payer différentes redevances

annuelles au seigneur, comme le cens et

la rente.

Une fois que la première rangée de terres est concédée, un

deuxième rang est ouvert, parallèle au premier.

Pour se rendre du premier au deuxième rang, un chemin était construit,

qu’on appelle la montée. On ouvrait

autant de rangs que le territoire de la seigneurie le permettait. Des terres, que tous les colons pouvaient

utiliser, étaient aussi réservées pour les animaux d’élevage des premiers

colons : c’est la commune. Les

seigneurs, quant à eux, vont vivre sur

une terre qu’ils se réservent et vont y construire un manoir seigneurial. Aux débuts de la colonisation, il est à peine

plus confortable que les humbles habitations des colons, ce qui sera moins vrai

à la fin du régime français. Près du manoir

seigneurial se construira une église. On lui réserve une place de choix dans la

seigneurie et des terres à proximité lui sont réservées, pour le cimetière et

le presbytère ; ce sont les terres de la fabrique. Généralement, c’est près de l’église que se

développera plus tard le village. S’ajoute

finalement le moulin banal que le seigneur devra construire pour que ses colons

puissent moudre leurs grains, en échange d’une partie de la farine produite.

En 1663, les seigneuries seront de taille inégale et

dispersées entre Montréal et Québec. Le

Canada, nom qu’on donne à la vallée du St-Laurent à l’époque, est peu peuplé et

cela a une incidence sur l’occupation de son territoire : on trouve peu de

villages, si ce n’est la population de Québec, Montréal et Trois-Rivières. Il faut faire la distinction entre le

territoire occupé par la Nouvelle-France et le territoire possédé, puisque la

population ne va pas nécessairement s’établir dans tout le territoire

possédé. Le territoire dont la Nouvelle-France

revendique la possession, en 1663, comprend notamment la vallée du St-Laurent,

l’Acadie, ainsi que la partie connue des Grands Lacs.

Différents voyages faits par les explorateurs vont agrandir le

territoire de la colonie pour l’amener à son apogée, à la fin du 17e siècle. Cependant, cette extension maximale sera de

courte durée puisqu’en 1713, à la suite d’une guerre contre la Grande-Bretagne,

la France a perdu plusieurs territoires avec le traité d’Utrecht. À ce moment, la Nouvelle-France s’étend du

Labrador jusqu’en Louisiane, en passant par le Mississipi. Elle perd définitivement Terre-Neuve, le

territoire de la Baie d’Hudson et la partie de l’Acadie qui deviendra la

Nouvelle-Écosse. La population, quant à

elle, continue toujours de vivre essentiellement dans la vallée du St-Laurent,

qui va toutefois être plus densément occupée, suite à l’augmentation de la

population connue depuis que l’État a pris des mesures en ce sens, avec Jean

Talon.

Population et peuplement – Régime français – Capsule 3 - Le territoire français en Amérique du Nord

Reviewed by Jimmy Grenier

on

08 janvier

Rating:

Reviewed by Jimmy Grenier

on

08 janvier

Rating:

Reviewed by Jimmy Grenier

on

08 janvier

Rating:

Reviewed by Jimmy Grenier

on

08 janvier

Rating:

merci beaucoup! vous me donnez la chance de m'améliorer en histoire, cette matière que je déteste car je ne retient rien...

RépondreEffacerBonne étude! Le but n'est pas de tout retenir mais de mieux comprendre! :)

Effacer