Économie et développement - Régime français - Capsule 2 - L’économie des fourrures

Capsule 2 : L’économie des fourrures

On en a déjà parlé souvent, mais le commerce des fourrures

demeure pendant tout le régime français une activité économique

importante. On n’a pas choisi le castor pour rien sur les

pièces de cinq cent! Si Pierre de Chauvin a fondé Tadoussac en 1600,

c’était pour commercer avec les Montagnais qui vivaient à proximité. On

peut dire la même chose de l’Acadie de Pierre du Gua de Mons, du Québec de

Champlain, de Trois-Rivières de Laviolette et même Montréal, fondé à l’origine

pour des raisons religieuses, mais deviendra rapidement une plaque

tournante du commerce des fourrures. Être proche des Grands lacs a son

utilité! Pour illustrer l’importance du commerce des fourrures, disons

qu’on a exporté vers la France - pour la seule année 1699 - près de

300 000 peaux de castor! Ça fait des pelleteries le principal

produit d’exportation de toute l’histoire de la Nouvelle-France.

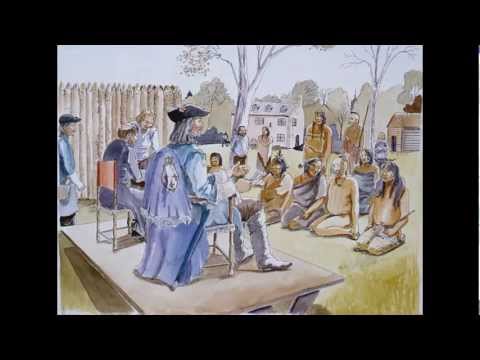

Pour mener à bien le commerce des fourrures, les Français devront

tisser des alliances avec différents groupes autochtones, comme les

Montagnais, les Algonquins et les Hurons. C’est d’autant plus nécessaire

que le gros de l’ouvrage est fait par les Amérindiens! En fait, ce sont

eux qui vont à la chasse et qui préparent les peaux. Certains Amérindiens

vont même porter les fourrures pendant quelque temps pour leur donner plus de

valeur. Puisqu’on fabriquait des chapeaux avec les peaux, la sueur

engendrée par le port des fourrures donnait un feutre de meilleure qualité et

les Amérindiens pouvaient espérer obtenir un meilleur prix.

Un autre personnage important dans le commerce des fourrures

est le coureur des bois. Il sert d’intermédiaire entre les compagnies et

les autochtones. Peu appréciés des autorités, surtout les autorités qui

les trouvent trop indépendants, ils sont comme des travailleurs autonomes qui

travaillent pour leur propre gain. Pour ce faire, ils parcourent de

longues distances pour s’approvisionner en fourrures en apportant avec des

produits de comme des outils en métal, des couvertures en laine, des armes à

feu ou de l’eau de vie pour les échanger contre des peaux aux

Amérindiens. Quand des mesures en vue de peupler la colonie seront mises

en place par les autorités dans la deuxième moitié du 17e siècle, il faudra

même obtenir un permis spécial pour faire la traite des fourrures. On

parlera à partir de ce moment-là de « voyageurs » pour les désigner,

ce qui les distinguent des coureurs des bois qui eux, n’ont pas de

permis.

Les distances, quant à elles, deviendront de plus en plus

grandes puisqu’il faudra toujours aller plus loin satisfaire l’appétit des

marchands impliqués dans le commerce des fourrures. Si la Nouvelle-France

de 1645 se résume grosso modo à Québec, Montréal et Trois Rivières, elle

représentera siècle plus tard un immense territoire qui s’étend du Labrador à

la Louisiane, en passant par la vallée du St-Laurent, l’Acadie, le Mississipi

et les Pays d’en Haut. Le territoire sera composé en majeure partie de

forts et postes de traite, une occupation qui est reliée directement au

commerce des fourrures. On dira cependant que la Nouvelle-France est un

géant au pied d’argile ; son peuplement très faible ne dépassera jamais

70 000 habitants, essentiellement vivant dans la vallée du

St-Laurent. Les premières compagnies, qui étaient responsables du peuplement

de la colonie, ne réussiront jamais à remplir leurs promesses quant au

peuplement ; un retard que la Nouvelle-France ne rattrapera jamais.

Une telle occupation du territoire attise les convoitises ;

déjà, au début du régime français, Anglais, Français et Hollandais se sont

disputés le contrôle du commerce des fourrures avec les Iroquois dans ce qui

est aujourd’hui l’État de New York. Plus tard, en 1670, les britanniques

fondent la Hudson Bay Company et revendiquent le territoire du même nom pour concurrencer

la Nouvelle-France et ses fourrures. De plus, les colonies anglaises

voient leur population dépasser rapidement le million et se sentent de plus en

plus coincées et voudraient bien prendre de l’expansion plus à l’ouest, dans la

vallée de l’Ohio – et en même temps prendre le contrôle du commerce des

fourrures.

Économie et développement - Régime français - Capsule 2 - L’économie des fourrures

Reviewed by Jimmy Grenier

on

22 décembre

Rating:

Reviewed by Jimmy Grenier

on

22 décembre

Rating:

Reviewed by Jimmy Grenier

on

22 décembre

Rating:

Reviewed by Jimmy Grenier

on

22 décembre

Rating:

Aucun commentaire